初めまして!

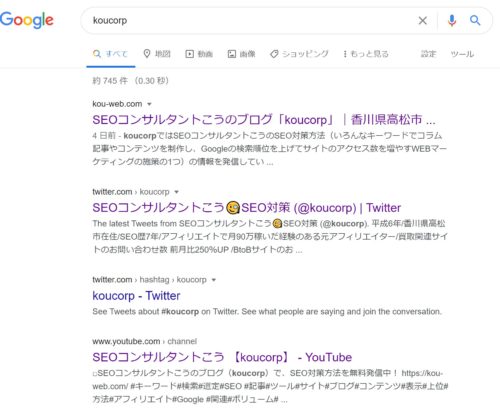

山口県下松市在住のSEO歴11年のSEO対策コンサルタント(現在は外部SEO対策・被リンク獲得専門)「田村洸典(たむらこうすけ)」 (@koucorp)と申します。

この記事では、企業ホームページ・コーポレートサイトのSEO対策の手順をご紹介します。

結論から言うと、以下の6つの手順で企業ホームページ・コーポレートサイトをSEO対策できます。

- 導入事例orお客様の口コミを集める

- ペルソナを設定する

- キーワード選定する

- タイトルと記事構成を作る

- 有益な一次情報を詰め込む

- CTA(Call To Action)を設置する

※動画で音読解説しています。聞き流しながら習得したい方や、早送りで効率的に習得したい方は動画でご覧ください。

企業ホームページ・コーポレートサイトのSEO対策とは?

企業ホームページ・コーポレートサイトのSEO対策とは、企業向けのSEO対策…つまりBtoB・BtoCに特化したSEO対策方法のことを指します。

今や企業ホームページ・コーポレートサイトを所有している企業はたくさんいますが、SEO対策を実践している企業は、まだまだ少ない状況です。

企業ホームページ・コーポレートサイトをSEO対策すれば、自社の売上に貢献してくれる営業資産になります。

この記事ではBtoB・BtoCに特化したSEO対策方法を紹介しているので、少しでもSEO対策に興味があれば、是非、参考にしてください。

企業ホームページ・コーポレートサイトのSEO対策の手順とは?

企業ホームページやコーポレートサイトを運営しているけど、どうSEO対策すればいいか分からないという企業様は多いです。

そこで今回、SEO歴11年・SEOコンサルタントの僕が、企業ホームページやコーポレートサイトのSEO対策方法をまとめてみました。

企業ホームページやコーポレートサイトをSEO対策したい企業様は、是非、参考にしてください。

導入事例orお客様の口コミを集める

まずは導入事例orお客様の口コミを集めましょう。

導入事例orお客様の口コミを記事化することで、より売上に結びつきやすい見込み客を集客できます。

BtoBの場合は導入事例を、BtoCの場合はお客様の口コミを記事化します。

記事化する前に、まずは自社の導入事例orお客様の口コミをできるだけ集めてください。

導入事例の写真やお客様の顔写真など、ネットで出回っていないオリジナル画像も用意しましょう。

企業ホームページやコーポレートサイトをSEO対策する際は、とにかく「売上に結びつきやすい記事」を作ることが大事です。

そこでもっとも企業ホームページやコーポレートサイトの売上に結びつきやすい記事のネタとなるのが、導入事例orお客様の口コミです。

実際に自社の商品・サービスを導入or購入してくれた実績を記事化することで、実際に自社の商品・サービスを導入or購入してくれた顧客と似た見込み客を集客できます。

ペルソナ設定する

導入事例orお客様の口コミを集めたら、導入事例orお客様の口コミ1つ1つにペルソナを設定します。

ペルソナ設定のやり方は「オウンドメディアのSEO対策で売上を増やす5つのポイント」を参考にしてください。

ペルソナを設定することで、「どういうキーワードで検索してくる人が、自社の導入事例orお客様の口コミに関心があるのか?」を明確にできます。

既に自社の商品・サービスを導入or購入してもらった実績があるなら、実際に導入or購入してくれた企業orお客様を、そのままペルソナ化するのもアリです。

キーワード選定する

ペルソナを設定したら、そのペルソナがどんなキーワードで検索してきそうか?を考えます。

キーワードは自分の要領で何となく決めるのでなく、なるべく自社の商品・サービスを導入or購入してくれた企業orお客様にヒアリングしましょう。

導入or販売実績がなければ、社員同士でブレインストーミングするか、似た実績を持つ競合他社の企業ホームページやコーポレートサイトを参考にしましょう。

とにかくペルソナの気持ちになり切ることが大事です。

「もし自分がこの人だったら、どういうキーワードで検索するだろう?」と。深堀りすることが大事です。

企業ホームページ・コーポレートサイトのSEO対策の成功はキーワード選定で決まると言っても過言ではありません。

自社にとってもっとも最適なキーワードを発見する目利きの力は、企業ホームページやコーポレートサイトをSEO対策する上で必須のスキルです。

しかし多くの企業ホームページ・コーポレートサイトは、ペルソナ設定も曖昧のまま、キーワードも適当に決めています。

そのため、せっかく記事を作っても、売上に結び付かない記事ばかり量産してしまうのです。

しかし、ペルソナとキーワードを明確にすれば、売上に結びつきやすい見込み客をピンポイントで集客できます。

キーワード選定は会社の売上を左右する重要なポイントなので、必ず意識するようにしましょう。

タイトルと記事構成を作る

キーワードが決まったら、そのキーワードを含んだタイトルを作成します。

タイトルの付け方は、設定したペルソナの関心をもっとも引けるタイトルにしましょう。

タイトルの付け方に関しては「必ずこうすべきだ」という正解はないので、とにかくペルソナの気持ちになり切って、最適なタイトルの付け方を見極めましょう。

タイトルが決まったら、次に記事構成を決めます。

タイトルの方向性に沿って、記事の起承転結を決めます。

タイトルの方向性と記事の起承転結がズレると、記事を読まれず、売上に結び付かなくなるので要注意です。

そういう記事は、そもそもSEO評価が上がらないので上位表示することもありません。

SEO対策のモチベーション低下にも繋がるので注意が必要です。

記事構成もペルソナの気持ちに寄り添いながら決めましょう。

ペルソナが求めている情報を網羅できる記事構成を作ることが大事です。

有益な一次情報を詰め込む

タイトルと記事構成が決まったら、後は自社の専門性をフル活用して有益な一次情報を詰め込むだけです。

ここでいかに他社よりも専門性を発揮するかが重要です。

そのため、記事作成は自社の商品・サービスにもっとも詳しい人がすることをおすすめします。

記事作成する際にペルソナ設定やキーワード選定、タイトル付けや記事構成がしっかりしていたら、書き手の専門性を十二分に発揮できます。

しかしペルソナ設定やキーワード選定、タイトル付けや記事構成が曖昧だと、書き手の専門性を十分に発揮できず記事の質が低下します。

そうなると、記事作成も「つまらない作業」になってしまいます。

企業ホームページやコーポレートサイトをSEO対策する際は、有益な一次情報を思いきり詰め込める土台作りも大事です。

書き手の専門性を十二分に発揮できるよう、ペルソナ設定やキーワード選定、タイトル付けや記事構成はしっかり作っておきましょう。

CTA(Call To Action)を設置する

ここまでくれば、かなり有益で高品質な記事が完成しているはずです。

そして時間の経過と共に、自社の商品・サービスに関心のある見込み客が自社サイトにアクセスしてくれるようになります。

しかし、せっかく自社の商品・サービスに関心ある見込み客を集客しても、購入に繋げる導線を用意しなければ、すぐに離脱されてしまいます。

そこで各記事の最後に「CTA(Call To Action)」を設置しましょう。

CTAには「行動を促す」という意味があり、CTAの質が企業ホームページやコーポレートサイトの売上を大きく左右します。

.jpg)

僕のブログでも、このようなCTAを各記事の最後に設置していました。(※今は外しています)

⇒自社サイトSEOセルフチェック診断表はこちらからダウンロードできます

CTAを設置することで、見込み客の次なる行動を促すことができます。

企業ホームページやコーポレートサイトをSEO対策する際は、自社の商品・サービスに関心がある見込み客を集客することも大事ですが、見込み客を新規顧客化する導線作りも大事です。

見込み客を見込み客のまま放置していたら、いつまでも新規顧客化できず、会社の売上に結び付きませんので。

CTAの作り方は会社によって多少異なりますが、「無料特典をプレゼントする代わりにメルマガに登録してもらうCTA」が主流ですね。

企業ホームページやコーポレートサイト内で直接自社の商品・サービスを売れる会社は、自社の商品・サービスの販売ページに飛ばすCTAを設置してもOKです。

企業ホームページ・コーポレートサイトのSEO対策は1つ1つの手順を確実に踏まないと失敗する

ということで以上が「企業ホームページ・コーポレートサイトのSEO対策の手順」になります。

企業ホームページ・コーポレートサイトのSEO対策は、1つ1つの手順を確実に踏まないと簡単に失敗してしまいます。

なぜなら1つ1つの手順が常に他の手順と連動しているからです。

たった1つでも疎かにすると、簡単に歯車が噛み合わなくなるので注意が必要です。

常に全体の一貫性を意識しながら、1つ1つの手順を確実に踏まなければなりません。

しかし一方で、1つ1つの手順を確実に踏めるようになれば、企業ホームページ・コーポレートサイトのSEO対策が一気に楽しくなります!

やればやるほど、自社の売上を自動的に継続的に増やす仕組みが完成するわけですから。

何事もそうですが、自分が組み立ててきたものが動き始める瞬間ってワクワクしますよね(^^ゞ

だからもしいま、企業ホームページやコーポレートサイトのSEO対策にやりがいを感じられない企業様がいらっしゃれば、是非、この記事を参考にしてほしいです。

確かに企業ホームページやコーポレートサイトのSEO対策は難しいことも多いですが、1つ1つ確実に手順を踏めば必ず成功しますので。

企業ホームページやコーポレートサイトのSEO対策が、本来は楽しいものであることを思い出せるキッカケになればと思います。

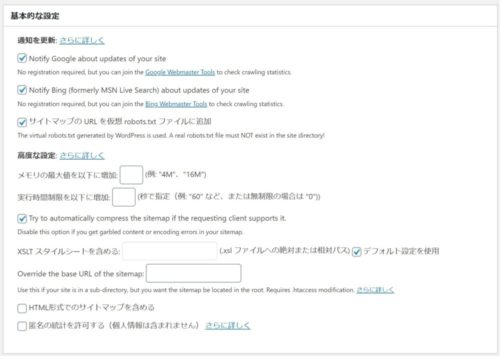

wordpress

新潟

農業,林業・漁業・鉱業,採石業,砂利採取業・建設業・製造業・電気・ガス・熱供給・水道業・情報通信業・運輸業,郵便業・卸売業・小売業・金融業・保険業・不動産業,物品賃貸業・学術研究,専門・技術サービス業・宿泊業,飲食サービス業・生活関連サービス業,娯楽業・教育,学習支援業・医療,福祉・複合サービス事業・サービス業・公務 など

■対応地域

北海道 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 新潟県 富山県 石川県 福井県 山梨県 長野県 岐阜県 静岡県 愛知県 三重県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県 など